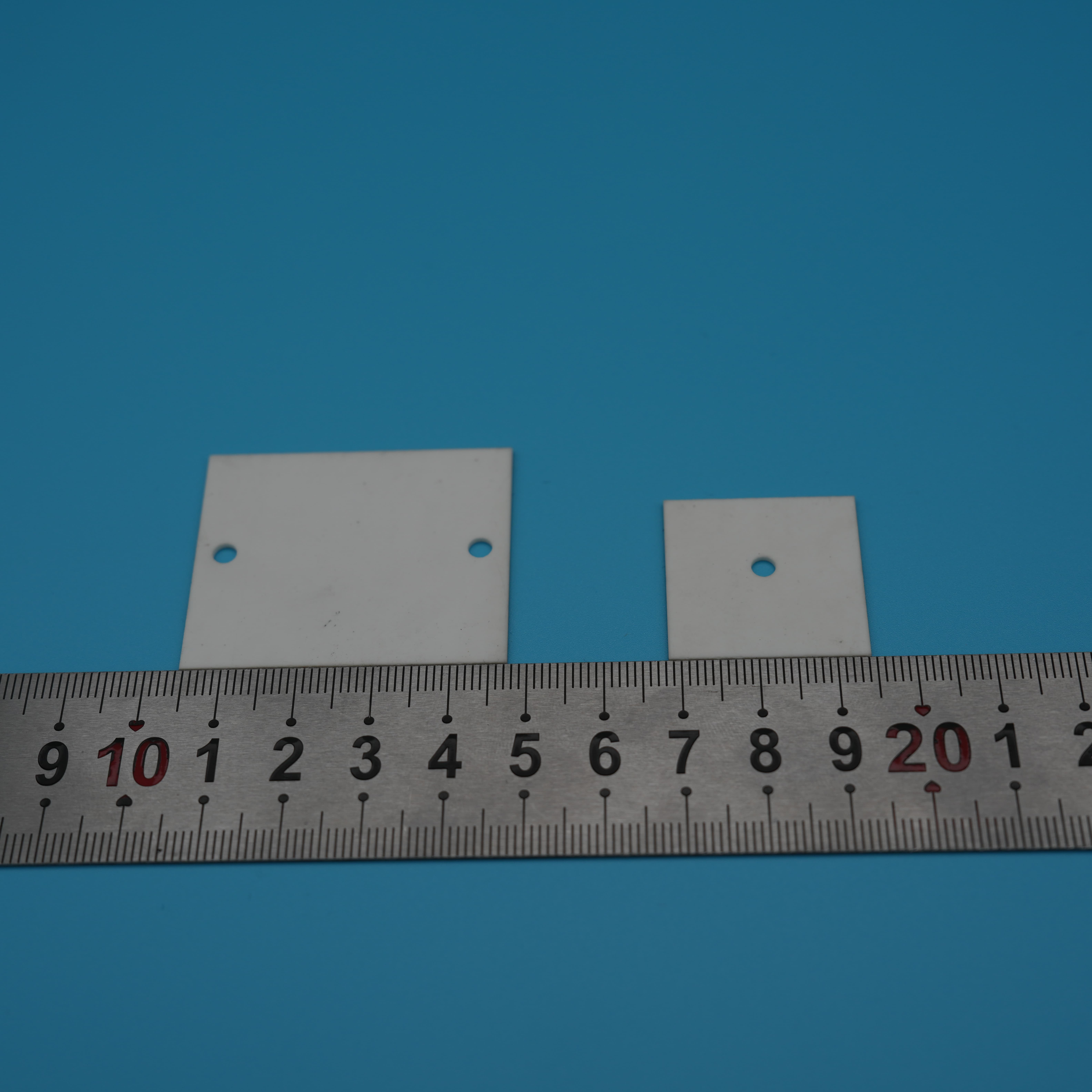

在半導體晶圓制造車間里,一臺光刻機正以納米級精度雕刻著芯片電路。支撐其核心部件的,是一根看似普通卻暗藏玄機的陶瓷棒——200毫米長度誤差不超過2微米,相當于頭發絲直徑的1/30。這背后,正是氧化鋁與氧化鋯的"雙劍合璧",上演著現代工業的精度奇跡。

一、材料界的"矛盾綜合體"

當氧化鋁的硬度(莫氏9級)遇上氧化鋯的韌性(斷裂韌性8MPa·m¹/²),這對看似矛盾的組合卻在精密陶瓷領域擦出火花。氧化鋁提供堪比藍寶石的耐磨特性,而氧化鋯猶如內置的"微型彈簧網",將材料抗彎強度提升至1200MPa。這種復合陶瓷的熱膨脹系數被精準控制在(7.5-10)×10??/℃,足以應對光刻機每小時30℃的溫差波動。

二、納米級的精度博弈

實現2微米圓柱度,相當于在200米跑道上控制0.2毫米起伏。工程師們采用"梯度燒結"工藝:將納米級原料在1650℃氬氣環境中進行72小時梯度燒結,通過數字化收縮補償算法,將燒結收縮率波動控制在0.03%以內。精加工階段,金剛石磨粒以0.5微米/次的切削量進行迭代研磨,配合激光干涉儀實時校準,最終在微觀層面構建出原子級別的光滑表面。

三、工業皇冠上的明珠

這類超精密陶瓷棒已成為尖端制造的"隱形冠軍":

在質子治療設備中,作為粒子加速管定位件,確保0.003°的角度精度

作為晶圓機械手核心傳動軸,實現每小時300次±1μm的重復定位

在太空望遠鏡調節機構中,經受-180℃至+150℃的極端考驗

四、精度革命進行時

隨著3D打印陶瓷技術的突破,傳統需要6周制造的精密陶瓷件,現在可通過DLP光固化技術72小時成型。最新研發的智能陶瓷復合材料,甚至能通過壓電效應實現0.01微米的主動形變補償。某頭部企業最新實驗數據顯示,其200mm復合陶瓷棒圓柱度已突破1.5微米大關。

結語:?

從微米到納米,從地面到深空,陶瓷材料的進化史就是一部人類突破物理極限的奮斗史。當我們在驚嘆芯片上百億晶體管時,不要忘記那些默默支撐的"陶瓷脊梁"。下一次您用手機支付時,或許就有這么一根200mm的陶瓷棒,正在某個超高真空腔體內,以微米級的忠誠守護著數字世界的精確運轉。

(技術數據來源:日本精密陶瓷協會2023年度報告、CERAMTEC公開技術白皮書)